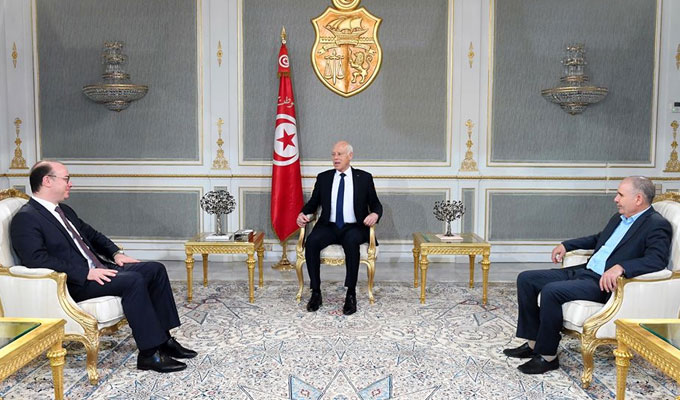

En poussant, devant témoins –en l’occurrence le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ANC) et du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, et le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi-, le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, à présenter sa démission, mercredi 15 juillet 2020, le président de la République, Kaïs Saïed, a voulu envoyer un message clair : il entend rester encore maître du jeu politique et piloter, comme après l’échec du mouvement Ennahdha, au lendemain des élections de novembre-décembre 2020, à former un gouvernement, le processus de cooptation du nouveau locataire de La Kasbah. Sauf que cette fois-ci, cette opération sera plus délicate et risquée pour le chef de l’Etat.

Au moment de désigner Elyès Fakhfakh pour former l’actuel gouvernement, Kaïs Saïed était au faîte de sa force puisqu’élu avec un score sans appel. Six mois plus tard, son image commence à être écornée et son crédit à décliner. Pour deux raisons.

D’abord, c’est lui qui a choisi le chef du gouvernement démissionnaire contre la volonté des deux plus importants partis politiques représentés à l’ARP, en l’occurrence Ennahdha et Qalb Tounes.

Ensuite, Kaïs Saïed paie cher son absence de réaction après qu’il est devenu clair au fil des révélations que les accusations de conflit d’intérêt puis de corruption adressées à son «poulain» sont sérieuses.

Donc les Tunisiens se demandent, comme il y a six mois mais avec une inquiétude accrue, ce que le président va faire, lequel des deux scénarios envisageables il va choisir : imposer encore une fois à la classe politique son propre candidat ou, au contraire, nommer au poste de chef de gouvernement celui ou celle qui aura les faveurs d’une coalition de partis en mesure de réunir au moins les 109 voix nécessaires pour l’obtention de la confiance de l’ARP.

Tout dépendra des intentions du président de la République. Si son souci majeur est aujourd’hui de créer les meilleures conditions pour que le prochain gouvernement puisse lancer rapidement et réussir les réformes nécessaires à la relance de l’économie et au règlement des nombreux problèmes sociaux auxquels le pays est confronté, il fera le choix de la raison et de la sagesse en nommant le mieux placé parmi les candidats dont les partis politiques lui soumettront les noms.

Si, au contraire, sa priorité est d’accélérer la mise en place de son propre projet politique -un régime présidentiel au sein d’une «République des masses» inspirée de la Jamahiriya de Moammar Kaddafi-, il imposera son propre candidat. Avec l’idée que si l’ARP lui refuse sa confiance il pourra procéder à sa dissolution, ouvrant ainsi la voie à l’organisation d’élections législatives anticipées, en espérant qu’elles permettront l’émergence d’une nouvelle force politique en mesure de porter le projet présidentiel et d’en permettre la concrétisation à travers un amendement de la Constitution.

Cette deuxième option n’est pas sans risque pour le président de la République, car elle implique un chambardement institutionnel tel qu’il pourra entraîner une aggravation des problèmes politiques, économiques et sociaux du pays dont le locataire du Palais de Carthage aura à assumer la responsabilité, subir les conséquences et, éventuellement, à en payer le prix… politiquement.

Moncef Mahroug